Barometer

Integrationsbarometer 2022

Methodenbericht zum Integrationsbarometer 2022

Das SVR-Integrationsbarometer 2022 bildet das Integrationsklima in der Einwanderungsgesellschaft ab und erhebt Einschätzungen und Einstellungen zu integrations- und migrationsspezifischen Themen. Die vierte bundesweite Erhebung mit über 15.000 Befragten ist sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene repräsentativ für die Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund, auf Bundesebene auch für die verschiedenen Herkunftsgruppen.

Das Integrationsklima zeigt sich als außerordentlich stabil. Im Vergleich zur vorherigen Erhebung im Jahr 2019/20 lässt sich über alle Herkunftsgruppen hinweg sogar eine weitere positive Entwicklung feststellen: Der Integrationsklima-Index (IKI) steigt von 66,3 auf 68,5 Punkte. Besonders unter Personen ohne Migrationshintergrund verbesserte sich das Integrationsklima in den vergangenen zwei Jahren um 2,5 Punkte auf 68,1 IKI-Punkte. Unter Personen mit Migrationshintergrund erhöht sich der Integrationsklima-Index um 1,3 Punkte auf insgesamt 70,1 IKI-Punkte.

Beim Integrationsklima-Index geht es um Erfahrungen und Beziehungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Er erfasst alltagsnahe Situationen und reflektiert damit persönliche Perspektiven. Über 90 Prozent der Befragten bewerten ihren persönlichen Kontakt zu Menschen unterschiedlicher Herkunft im aktuellen Integrationsbarometer als außerordentlich positiv.

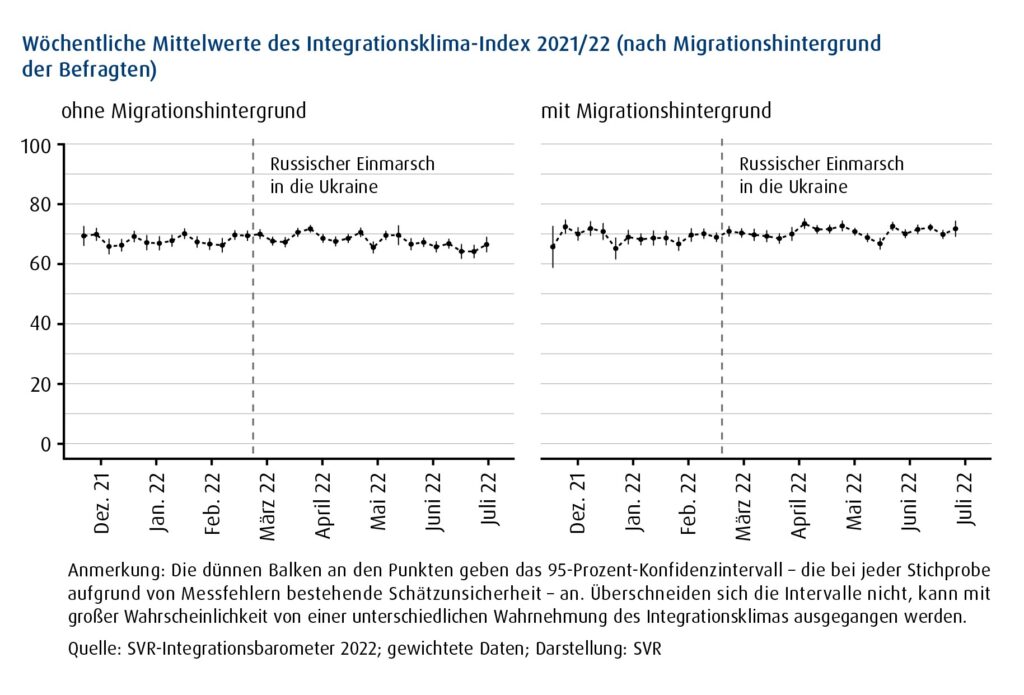

In die Befragungszeit (November 2021 bis Juli 2022) fiel auch der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, was im Kriegsverlauf zu einer großen Fluchtbewegung aus der Ukraine in die Nachbarländer und auch nach Deutschland führte. Ein eindeutiger Einfluss des Krieges auf die Befragungsergebnisse lässt sich allerdings nicht erkennen. Hier zeigt sich erneut, dass sich kurzfristige Veränderungen nicht unmittelbar auf das alltägliche Zusammenleben in Vielfalt, das der IKI misst, auswirken.

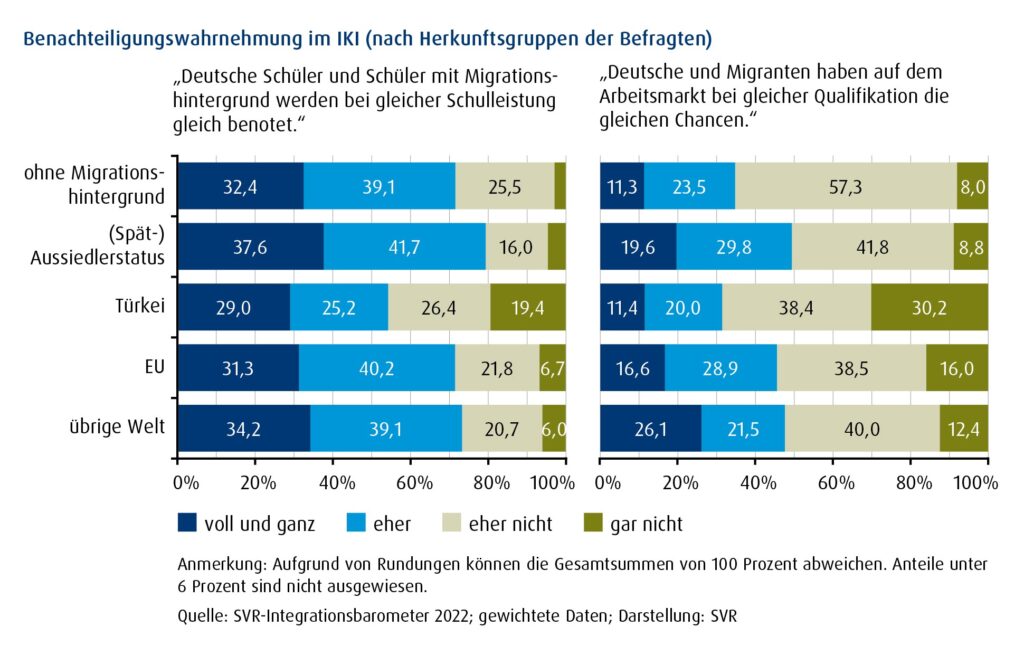

Während der persönliche Kontakt in der diversen Bevölkerung als Bereicherung empfunden wird, verschlechtern Diskriminierungswahrnehmungen die Einschätzung des Integrationsklimas. Hiervon sind Türkeistämmige besonders betroffen, von denen jede bzw. jeder Fünfte über sehr starke oder eher starke Benachteiligungserfahrungen berichtet. Gleichbehandlung bei der Arbeit und in der Schule sehen viele Menschen in Deutschland unabhängig von ihrer Herkunft nicht als gegeben: Ein knappes Drittel der Befragten sieht im Bildungswesen Gleichstellungshindernisse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte; auf dem Arbeitsmarkt ist es mehr als die Hälfte.

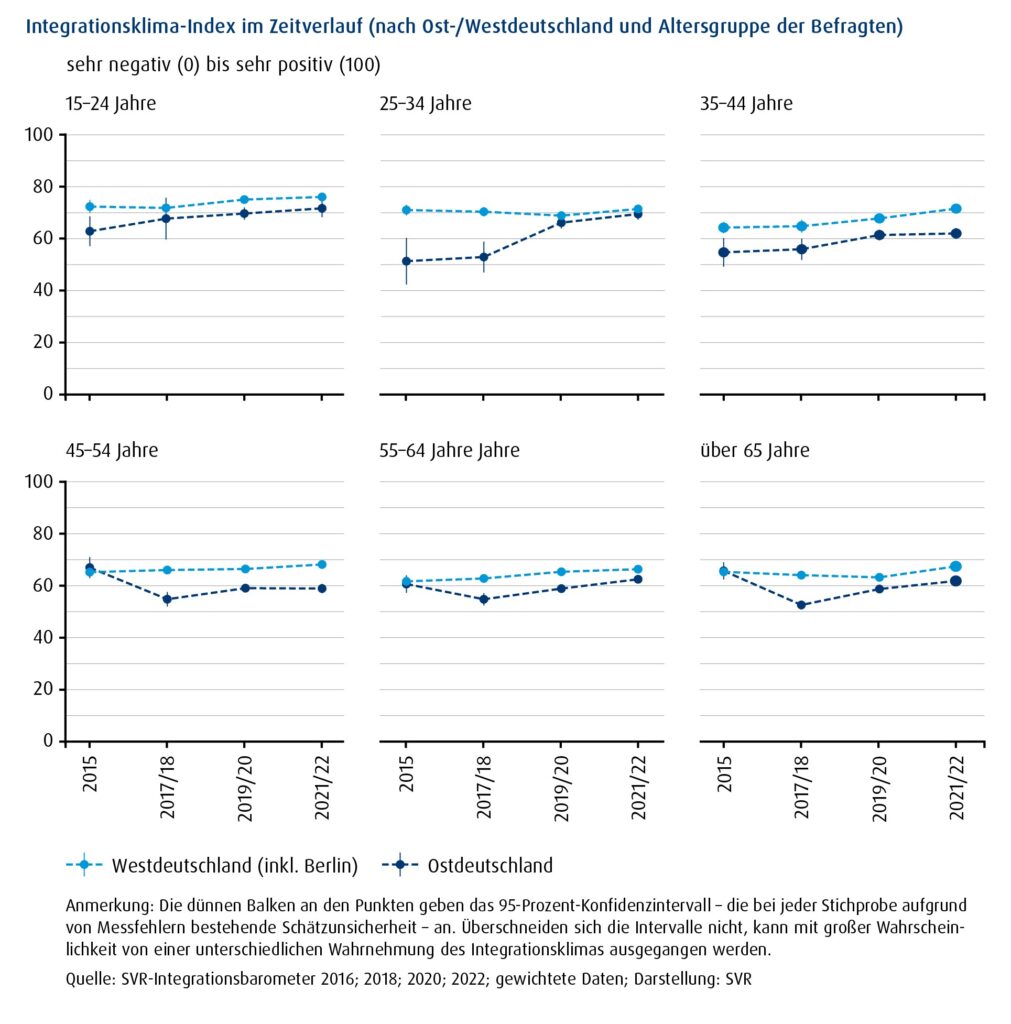

Unterschiede in der Wahrnehmung des Integrationsklimas ergeben sich aufgrund sozialer Merkmale der Befragten wie Alter, Geschlecht und Bildungsniveau. Generell schätzen junge Menschen, Frauen und Personen mit einem hohen Bildungsstand das Integrationsklima positiver ein als ältere Personen, Männer und Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand. Mit Blick auf Wahrnehmungsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, die stark mit den vorhandenen interethnischen Kontakten zusammenhängen, zeigt das aktuelle SVR-Integrationsbarometer, dass sich ost- und westdeutsche Personen ohne Migrationshintergrund in ihrer Wahrnehmung des Integrationsklimas angenähert haben. Dies ist besonders bei den jüngeren Menschen der Fall.

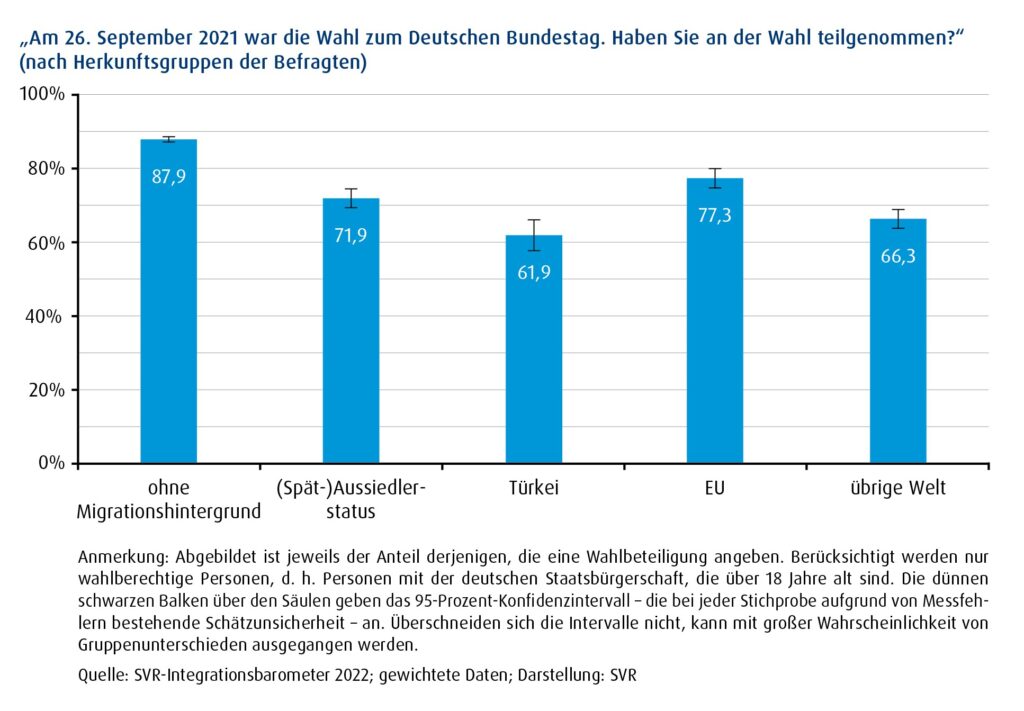

In der aktuellen Befragung zum SVR-Integrationsbarometer wurden zudem Einstellungen zur Demokratie erhoben. Hier zeigt sich ein breiter gesellschaftlicher Konsens: Unabhängig von ihrer Herkunft halten neun von zehn Befragten grundlegende Prinzipien des demokratischen Systems wie Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz für wichtig. Hinsichtlich der politischen Teilhabe zeigt das SVR-Integrationsbarometer jedoch erneut: Deutsche Staatsangehörige mit Zuwanderungsgeschichte nehmen ihr Wahlrecht deutlich seltener wahr, auch wenn sie freie und faire Wahlen grundsätzlich als genauso wichtig erachten wie Personen ohne Migrationshintergrund.

Für die Studie wurden zwischen Ende November 2021 und Anfang Juli 2022 insgesamt 15.005 Personen interviewt. Davon waren 8.005 Menschen ohne Migrationshintergrund, 1.204 (Spät‑)Aussiedlerinnen und (Spät‑)Aussiedler, 980 Türkeistämmige, 1.987 Zuwanderinnen und Zuwanderer aus EU-Ländern und 2.829 Personen der Herkunftsgruppe „übrige Welt“. Um Aussagen auf Bundeslandebene treffen zu können, hat der SVR in jedem Bundesland mindestens 500 Menschen ohne und weitere 500 mit Migrationshintergrund befragt. In den ostdeutschen Flächenländern wurden aufgrund des geringeren Anteils an der Gesamtbevölkerung neben 500 Befragten ohne Migrationshintergrund lediglich 300 Personen mit Migrationshintergrund interviewt.

Weitere Informationen

Presseinformation zum SVR-Integrationsbarometer 2022

Zusammenfassung des SVR-Integrationsbarometers 2022

Videos

Was ist das SVR-Integrationsbarometer? Das erklärt die SVR-Vorsitzende Prof. Petra Bendel in einem Video.

SVR-Mitglied Prof. Marc Helbling berichtet Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers 2022 im Video.

Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von YouTube laden zu können.

Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von YouTube laden zu können.